地震大国の日本では近年も全国各地で大きな地震に襲われています。「わが家は大丈夫?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。日本における住宅の耐震基準は大きな地震災害を経て、何度も見直されてきました。わが国の住宅の耐震基準は1981年に大きく変わり「新耐震基準」と呼ばれており、それ以前を「旧耐震基準」と呼ばれています。今回はこれらの耐震基準について比較し、構造の違いやリスクについてわかりやすく解説します。

「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いとは?

「耐震基準」の確認方法

「耐震基準」は、「建築基準法」で定められており、地震に対する住まいの安全を確保する基準で、住環境の基本ともいえる指標です。「建築基準法」は、大きな地震などを経験する度にその被害状況を検証し、何度も改正されています。そのため、建築確認の申請時期によって、どの耐震基準に沿って建築されたかが変わります。建築確認申請日は、建築確認証や検査済証に記載されており、大きく分けると「旧耐震基準」と「新耐震基準」があり、木造住宅は2000年に大きな変更が加えられています。

【旧耐震基準】1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物に適用

【新耐震基準】1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用

【2000年基準】2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物(木造)に適用

建築確認申請日が分からない場合は、「建築年月日」(竣工年月日)から耐震基準を推測できます。ただし、建築確認申請を行ってから実際に建物が建築されるまではタイムラグがあるので注意が必要です。一般的に申請してから建築されるまでに、戸建て住宅は3カ月から6カ月程度の時間がかかると言われています。

「旧耐震」は震度5程度、「新耐震」は震度7程度でも倒壊しない

1981年以前に定められた「旧耐震基準」は震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、ヒビが入るなど破損しても補修することで生活できることを想定した基準です。一方で1981年に制定された「新耐震基準」は、震度5強程度の地震ではほとんど損傷しないことが求められます。さらに、極めて稀にしか発生しない震度6強から7程度の地震に対しても、人命に危害を及ぼす倒壊などの被害が発生しないことを目標としています。また、「新耐震基準」では、筋交いや構造用合板などを入れて耐力壁の必要量を旧来の倍以上の量に増やすことを決めました。基礎にも地盤の種類により鉄筋を入れることを義務付けて、耐震力が大きく向上しました。

木造住宅の耐震基準を大きく改正した2000年基準

木造住宅においては、2000年にも耐震基準に大きな変更が加えられました。地盤に応じた基礎の設計、接合部の金具取り付け、偏りのない耐力壁の配置などが規定され、「新耐震基準」をより強化する住まいづくりが義務化されたのです。この基準は、1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊して多くの犠牲者が出たことで見直されました。木造住宅の耐震基準は、より厳格化されたのです。

旧耐震基準の住まいは、どんなリスクがある?

阪神淡路大震災で顕著になった「旧耐震」住宅の被害

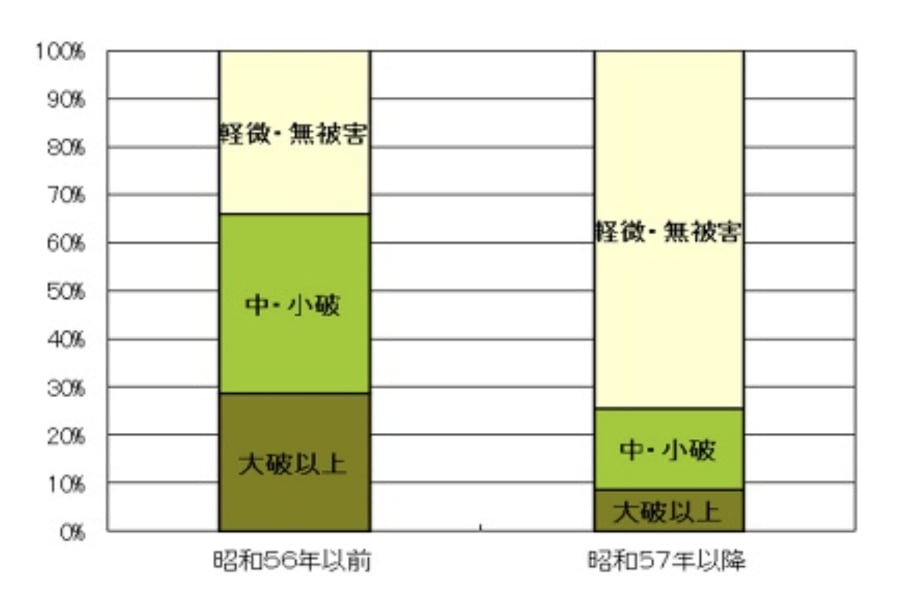

近年、日本では大規模な地震が繰り返し起きており、住まいの耐震基準は見直されて向上してきました。1995年に起きた阪神淡路大震災において、「旧耐震基準」と「新耐震基準」に沿って建築された家を比較すると、その差は顕著に表れます。国土交通省が調査した阪神淡路大震災による建物の被害状況を見ると、「大破以上」(大破・倒壊・崩壊)の壊滅的なダメージを与えた割合は、「旧耐震基準」で建てられた1981年以前の物件が「30%弱」にも及びます。一方で、1981年以降の「新耐震基準」で建てられた物件は「大破以上」(大破・倒壊・崩壊)が「10%弱」にとどまっています。また「中・小破」に関しても、「旧耐震基準」が40%弱であるのに対し、「新耐震基準」は15%程度にとどまっています。さらに、「新耐震基準」の建物については、75%弱が「軽微・無被害」に抑えることができたことが分かります。

【阪神淡路大震災】建築年別の被害状況(1995年阪神淡路大震災建築震災調査委員会中間報告より国交省作成)

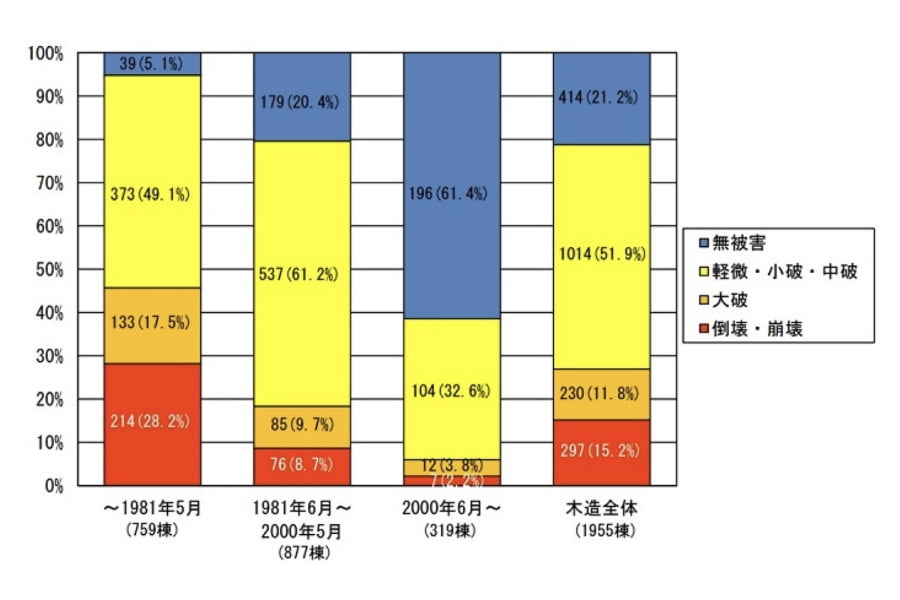

熊本地震で木造は「新耐震」と「2000年基準」に大きな差

平成28年4月14日及び16日に発生した熊本地震においても多くの被害が発生しました。国土交通省は建築研究所と連携して、「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」を設置しました。分析の結果、「旧耐震基準」(1981年5月以前)の木造建築物の倒壊率は28.2%(214棟)にのぼり、「新耐震基準」の木造建築物の倒壊率(1981年6月~2000年5月)は8.7%(76棟)、「2000年基準」(2000年6月以降)は2.2%(7棟)となりました。木造住宅の「旧耐震基準」「新耐震基準」「2000年基準」において、顕著な差が現れていることがわかります。特に接合部の仕様などが定められた「2000年基準」は、大破・倒壊・崩壊が6%にとどまり、その有効性が示された結果と言えるのです。

木造住宅の耐震リフォームを考える

耐震リフォームのポイント

古い木造住宅の場合、リフォームする箇所が多くなり、予算を大幅にオーバーする可能性もあります。限られた予算で耐震リフォームをしたいなら、ポイントを絞り、工夫をする必要があります。

・リフォームの優先順位を決める

木造住宅の建物全体をリフォームしようとすると費用がかなり高額になります。まずはリフォームすべきところの優先順位を決めましょう。耐震性を強化する場合、建物の土台や柱などの補修を優先的に行う必要があります。建物の基礎部分や腐食箇所の修復を最優先して行い、予算があまったら外壁や屋根の補強などを行うなど、検討しましょう。建物の状態によって補強すべき箇所が異なるので、リフォーム業者とよく相談しながら補修する箇所を決めていくことが大切です。

・減税制度を利用する

耐震リフォームをするときは、住宅ローン減税や所得税の減税、固定資産税の減税などが適用される場合があります。減税制度を利用するには、いくつか条件をクリアする必要がありますが、「旧耐震基準」の木造住宅であれば、自治体が耐震リフォームの一部を助成してくれるケースもあります。耐震リフォームの費用を安く抑えるために、自治体の補助金制度も調べて活用しましょう。

まとめ

いかがでしたか?家の安全性を大きく左右する「耐震基準」は、地震などの災害が起こるたびに改正されています。大きくは1981年5月31日以前の「旧耐震基準」とそれ以降の「新耐震基準」にわかれ、木造住宅の場合、「2000年基準」も大きな変更が加えられました。阪神淡路大震災や熊本地震の建物被害を検証しても、耐震基準が新しいものほど甚大な被害が少ないことがわかります。今後もより安全な住宅を建築するように「耐震基準」は見直されていくでしょう。耐震リフォームをする際は、ポイントを押さえて検討することをおすすめします。

モデルハウス

モデルハウス イベント情報

イベント情報 カタログ請求

カタログ請求